返回上一頁

新闻

学校新闻

清明特别策划——我们的生死课,广州耀华学生与哲学教授邓晓芒的通信

学校新闻

2020 年 05 月 11 日

10 : 00

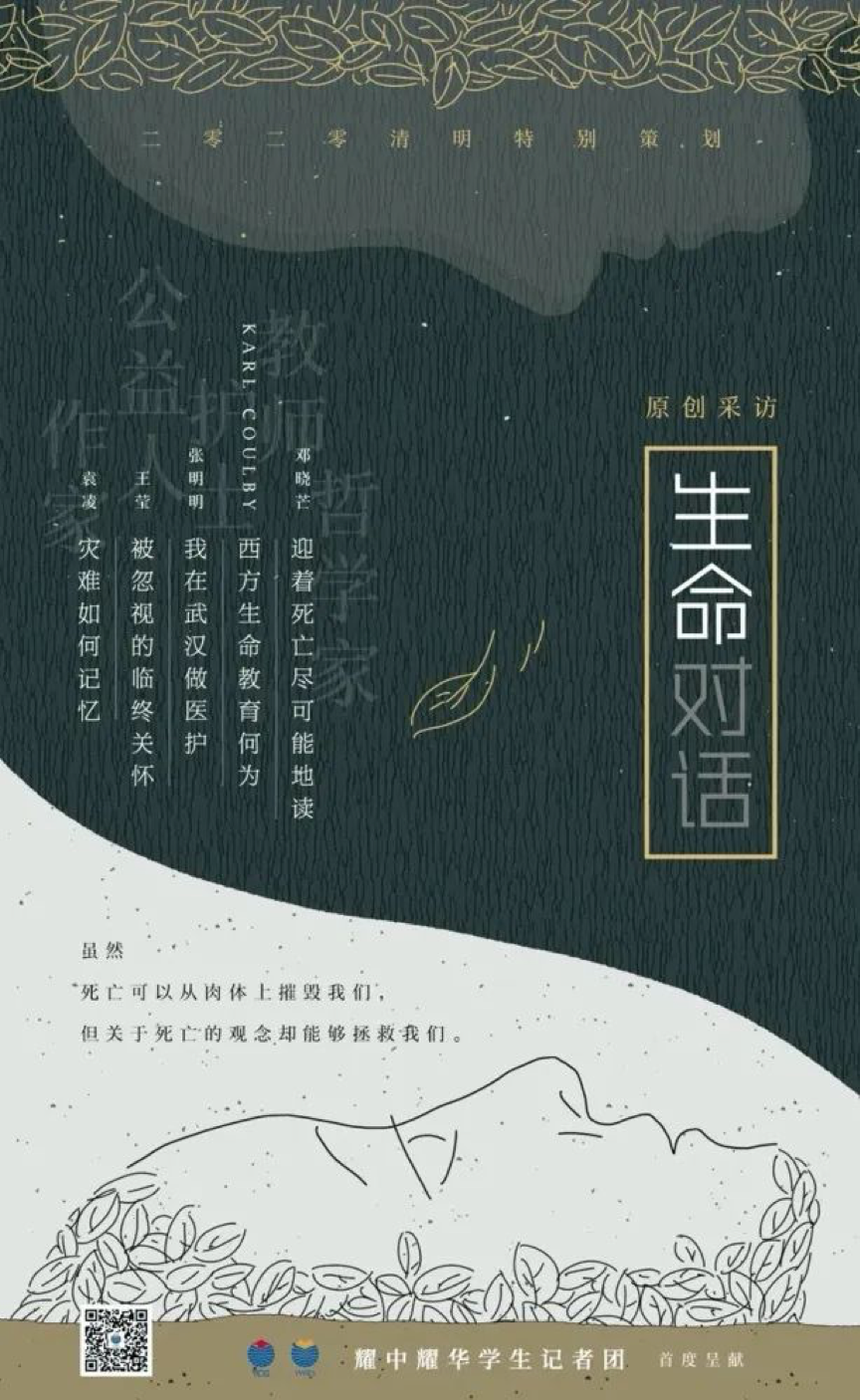

两周前,耀中耀华机构新媒体部发起了一场“清明生命访谈”,六个校区11位高中生组成的学生记者团,与社会各界人士展开了质朴的“生死对话”。

他们当中有疫情爆发后援助武汉的一线医生护士、坚持十几年推动临终关怀的社工、以死亡为母题的作家、哲学家,还有考古与人类学背景的西方教师。

广州耀华十年级学生黄紫淇和赵培均有幸参与其中,两位同学选择采访哲学组嘉宾,这是黄紫淇在记者初体验后写下的手记。

我出身在一个偏僻的县城,我们家乡兴哭丧,死者的家人趴在棺材旁垂泪,合棺时儿女说什么也不想把手从棺材旁拉开,旁边还有唢呐的配乐。后来越发觉得对出殡、死亡这样的事情无感。我很困惑,心想这是正常人应有的情感吗?

我经常自己思考关于生与死的东西,却不知道以什么样的方式表达,即使在家聊天,我说,爸爸,为什么人会害怕死亡,大家顿时全部看向我,以一种在社会阅历上与我的不同试图让我感觉:我这么小,没什么资格说这些东西,说我“不懂装懂故作深沉”,我又生气又郁闷:这是一种所谓社会阅历所给他们的探讨死亡的话语权和主导权吗?

开过“记者团”第一次研讨会之后,老师给了我们一份推荐采访名单:香港中文大学的陶国璋博士和耶鲁哲学系Shelly Kagan教授,两人同在大学里研究并教授死亡哲学数载。心中突然有一种如临大敌之感,更多的是源于自认为的渺小和无力感。仅凭我们这一群高中生,真的能够与这些学者交流吗?

刚开始联系访谈对象的时候,心里也很焦虑。当时我们在第一步就被困住:整理采访的核心内容、方向。虽然在讨论时大都有梳理好,可是太宽泛了,反倒像是论文的主题一样。“实在太困难了”,我心里想,“怎么才能想出好问题?还要找出每一位访谈对象的专一性。”

给陶博士和Kagan教授的信都石沉大海。我们在网上查到,陆晓娅老师在北师大也开设生死课。给她发去短信,她考了考我们,“如果只允许你们问一个问题,你们会问什么?”并且说会根据回答决定是否接受采访。

那会儿我们的中心问题停留在,“现代医学与传统认知的矛盾” 、“社会性死亡”等。之前我读了苏珊·桑塔格写的论战争摄影的书《关于他人的痛苦》,看到陆老师的生死课也是从影像切入,考虑再三,发去这样一个问题:“拍摄并记录暴力与死亡的行为,是有利于传播真相,还是变相让人变得更加麻木?”

没想到,陆老师提醒我们,提问要符合受众角度。樊老师在与我语音的时候也建议:不要强行把自己包装成所谓的专业记者去编排问题,而要把视角放回到一个高中生,从学生的本心出发。

我突然意识到:对啊,这样不就是访谈的本意吗?自己明明也有关于生死命题的疑问和思考,为什么要撇开它们去修饰深奥繁琐的大视角呢?

那天是周五,我们挂断语音后差不多快晚上11点了。我心烦意乱,非常自责,倒在床上时明明精疲力尽却很久都没睡着。之后早上5点多就醒来了,心里惦记着要早点写完第二篇邀请函。坐在电脑旁边写了很久,大约把自己内心深处最为困惑的事情都包含进去了:

家庭内探讨死亡的隐形阻碍结合疫情的思考:社会性现象——潜意识的人为拉长人与死亡的距离,以及年轻群体对生命的热情

写的时候思绪无比的流畅,一字一句都紧贴自己对此命题的困惑。然而很可惜,最后陆老师因为同一时间有其他约访,无法参加采访。后来我们又尝试联系了武汉大学宗教学系的教授,也因教授目前正在进行复杂的翻译工作不好抽出时间,而作罢。

时间紧迫,邮件联系华中科技大学的邓晓芒教授是我们的最后一次尝试。

他是中国著名哲学家、美学家和批评家,我们做了很多功课,熟悉他发表的一些文章和哲学思想。本来对回信没有太多的期待,后来真的收到了邓教授的长字回信,我心中有说不出的感动与感激,倒不是访谈对象有了着落的原因,更多的是惊讶邓教授如此真挚的言语,是很明显的亲和感。

教授的回复也很出乎我们的意料,像是问题中我们提到的:困惑于我们这代人对生命的热情,因为我们依赖于“热点” 、“潮流”去包装自己,从而变得“合群”。我们如何抛开这些外界的打扰?生命的意义该如何寻找?老师又是如何看待这一代人这样的价值观呢?如何看待互联网的影响的呢?”

“读书”,邓教授说。“只有读书读书再读书。”他劝诫我们一定得努力读书,不仅是大量地主动去获取知识,它同样也是一种抗衡多媒体时代的武器。他相信“总有一些不甘沉沦的年轻人在继续独立思考”,想去了解死亡,解开困惑,就必须要去读书。在有限的时间里读尽可能多的书,自己内化这些东西而并非一次两次表面的交谈。

浮躁得要足够的毅力去改变,年轻一辈也需要付出更多的努力去抵御诱惑。包括生死命题之外的所有事物都值得困惑,而解决疑惑的方法便得读书,去书中寻找答案。

这不仅是一次针对生死命题的探索,同样也是在与自我不停碰撞,锻炼自己的批判能力。当下的我们只是囫囵吞枣般从各处收集写资料,凭着我们幼稚的思考方式去表达这个年龄段的孩子是如何看待生与死的,而它终究并没有所谓的正确思路或者答案,敢于去探讨生死便是我们很大的进步。

“这便是最好的采访了”,我对自己说。“真挚,实在。”

整理这些记录的时候,正好在乡下帮忙,帮着家里打扫房子,准备东西,大多都是老一辈的人在商量着如何分配花圈,辈分如何如何去写。气氛还是蛮轻松的。

“不用弄了,箱子包好就可以了,都是哄鬼的东西嘛!”有位老人站在我旁边说。

我感受到了特别淳朴自然的语言。乡下祭祖会比城市里繁琐一些些,习俗也有出入。人们祭祖,由生向死,由死向生。或许传统对于死亡的认知才是最能帮助我们打破对死亡恐惧的一种方法吧。

以下为邓晓芒教授的回信全文:

邓晓芒教授

华中科技大学哲学系教授

中国著名哲学家、美学家和批评家黄紫淇、赵培均同学:

来信收到了。很高兴能够听到你们如此坦露心胸,我好像又回到了自己的青春时代。你们的惶惑正是我当年的惶惑,面对死亡和人生的意义,我无人求告,只有书本是我唯一的老师。

当时我立下的志向是:看尽天下书!我挤出一切可能的时间,疯狂地读书,读得最多的是文学和哲学书。只不过那时能够借到的书很少,大多都是“禁书”,私下流传。但每读一本书,我都十分投入,沉浸于其中,恨不得把人类几千年来所思考过的问题都变成自己的问题。

15年后,我直接考上了武汉大学的研究生,学的专业虽然是西方哲学史,其实是无所不学,自认为是“杂家”。现在我也写书给别人看,特别是给年轻人看,同样几乎是无所不写。但所有我的所学所写,包括那些看起来纯学术性的文章,说到底无非是为了阐述我对人生意义和死亡的看法。

这些看法不是什么标准答案,而是我的亲身体会,我要把它们写出来,是想让那些像我当年一样的年轻人——比如你们——在遇到像我当年一样的困惑时,有一个贴心的对谈者。

如果真想有所收获,了解我们这一代人是如何在毫无意义的生活中赋予人生以自己的意义的,那就要像我当年一样,读书、读书、再读书!

我这些年写了不少有关这方面的书和文章,看来你们也读过不少,这很难得。

现在的年轻人大多不读书了,外界的诱惑太多,需要比我们那时更坚强的毅力来抵御干扰,整个社会都在走向低俗化和娱乐化。但我相信,中国这么大,总会有一些不甘沉沦的青年还在继续思考,还需要将我们这一代人走过的路继续走下去。

因此我在这个早该退休的年龄上,还面临着我生命中的最后一搏,还在为了完成我自己计划中的几个重大目标而看书、写作。人生苦短,人的一生应该让自己的生命发出最大的光辉,直到尽头。这就是我对人生和死亡问题所作的回答。

武汉疫情对于我来说是天赐良机,我可以两个多月足不出户,按照自己制定的作息时间每天写作和锻炼(室内),没有外来的干扰。我得好好统筹安排自己剩下的时间,抓紧每一分钟多干活。

祝你们在阅读中找到自己心灵的归宿!

邓晓芒